今回紹介する本は

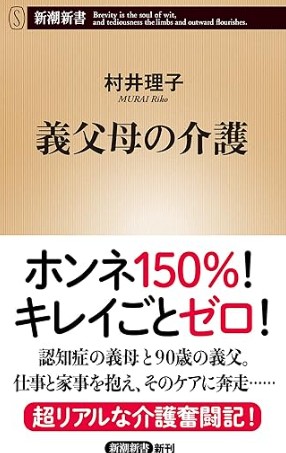

「義父母の介護」

です。

どんな内容の本なの?

義母の認知症が八年前に始まり、義父も五年前に脳梗塞で倒れた。

HonyaClub より

結婚以来そりが合わなかった姑と舅だが、

「私がやらなければ!」と一念発起。

仕事と家事を抱えながら、義父母のケアに奔走する日々が始まった―。

しかし、急速に進行する認知症、

介護サービスを拒絶する義父に翻弄され、

やがて体力と気力は限界に。

介護は妻の義務なのか?

夫の出番は?

最初の一歩から悪徳業者との闘いまで、超リアルな介護奮闘記!

第1章 異変(二〇一六~一九年)

・メモが貼られたお酒を渡される

・半分煤けた人型の紙を渡される

・切符の買い方がわからない

完璧すぎるウーマンな義母がなにかおかしい…

そう感じながらも日々を過ごしていた著者は

義父が倒れたと知り、病院に向かう。

第2章 遊びじゃねえんだよ―介護は体力勝負!(二〇二〇~二一年)

義父が倒れたことをきっかけに認知症と診断された義母。

母親の変貌に戸惑う夫

高齢ドライバーの事故多発報道から、義母の運転免許証を返納することにしたのだが…

第3章 ドタバタ介護奮闘記(二〇二二年)

別々のデイサービスに通うことにしたもののどうも様子がおかしい。

義母はデイサービスを楽しんでるけれど、一方の義父はなんだか楽しくないようで?

第4章 もう無理かもしれない(二〇二三年)

義父母の介護をしながら、今は亡き自分の両親との思い出を振り返る。

自分の親だからできなかったこと。

自分の親じゃないからできることに気づく。

読んでみて

書店に行くと、実にさまざまな高齢者介護の本が並んでいます。

「高齢者」とは「いち個人の人間」ということ。

ひとりひとり名前があって、今までの人生や経験があります。

「ひとりひとりの気持ちを尊重し寄り添いましょう」

なんて書いてありますが。

実際はその人その人の性格、こだわり、生き方があって

めんどくさい!介護計画書通りに行かないぞ!!

がこの本を読むとわかります。

完璧すぎた義母が認知症になって、

それを受け入れられない、

認知症はデイサービスに行けばなおるんだろう?な義父。

今までのなんでも完璧な義母を求めてることを感じた著者は

(結婚してから今までいろいろ義母とあったけれど)

義母(と義父)のために奮闘しています。

著者は翻訳者の村井理子さん。

在宅でお仕事をしてることから、福祉の手続き関係や連絡は彼女が担っていました。

ですが本書の最後にある決定は夫にゆだねます。

自分の親だからこそ子どもである夫が決めてほしい。

これからは介護の決定は夫が決めていくフェーズとバトンタッチをします。

昔は介護といえば嫁である女性の仕事でした。

普段の介護はともかく、決定権が他人である自分にあるのは何かおかしくない?

この物語は現在進行形で続いています。

親と別々に暮らしている、

夫婦お互い仕事をしている、

どうやって高齢の親を介護していけばいいのか

その一例が書かれています。

親も人間でプライドがあるので

「子どもに世話になってたまるか」という気持ち

「(なんでもかんでも)やってほしい」

「いうこときいてほしい」という甘え

一方介護する私たちにも生活が、家庭が、仕事があるのです。

なんでもかんでもというのは、体力、気力、お金も無理というもの

「親孝行してあげなよ」

「介護は嫁がやればいいでしょ」

なんてそんな時代ではないのです。

なかなかむつかしい問題だからこそ

抱え込まないで地域包括センターに相談しましょう!

いまの時代の介護はチーム戦ですよ

義父母の介護

著者:村井理子

出版社:新潮社

発売日:2024/7/18

★Kindle Unlimitedなら

500万冊の人気のマンガ、雑誌も電子書籍が読み放題。

・人気のマンガ、雑誌も豊富。

・Kindleアプリで、いつでも、どのデバイスでも、読書をお楽しみいただけます。

【本日のサムネイル】

おじいちゃん・おばあちゃんのイラスト

楽しそうに笑っている、

可愛いおじいさんとおばあさん(老夫婦)のイラストです。

コメント